细胞细菌性污染主要来源是什么?怎么处理?

在细胞培养过程中,细胞污染是实验室常见的问题,严重影响实验结果的可重复性和细胞活性。那么,平时我们该如何辨别和预防细菌污染?本文为大家详细介绍细菌污染的症状及应对方法。

Part 1 细胞细菌性污染的定义

细胞细菌性污染是指在体外培养细胞的过程中,外界细菌(包括球菌、杆菌、螺旋菌等)通过非预期途径侵入并存在于培养体系(如培养液、培养器皿)中,利用培养基中的营养物质(如葡萄糖、氨基酸、血清)大量繁殖,与细胞共同生长,从而竞争细胞生长所需的营养,同时可能分泌毒素,干扰细胞正常代谢、破坏细胞结构,最终导致细胞生长抑制、形态改变、功能受损甚至死亡的现象。

Part 2 细胞细菌污染的主要来源

-

超净工作台未定期清洁消毒(如紫外照射时间不足、台面残留污染物)、高效过滤器失效(导致外界细菌进入)。

-

细胞房:空气流通差、地面/面/仪器表面有灰尘或积水(细菌易滋生)、人员进出频繁且未换衣鞋。

-

气溶胶传播:操作时说话、咳嗽产生的飞沫,或移液时液体飞溅形成的气溶胶,携带细菌进入培养瓶。

-

培养基/血清:未严格灭菌、储存过程中密封不严。

-

耗材:培养瓶、移液管、离心管等未灭菌彻底,或使用前被手、台面污染。

-

试剂:胰蛋白酶、抗生素等添加物在配制或分装时引入细菌。

-

手部污染:未戴无菌手套,或手套接触非无菌物品后直接操作。

-

衣物/毛发污染:未穿无菌服、戴口罩和帽子,衣物纤维或毛发落入培养体系。

-

操作不当:移液时枪头触碰培养瓶外壁、瓶口未在酒精灯火焰附近消毒、反复打开培养瓶盖导致暴露时间过长。

-

外购的细胞:供应商质控不严,细胞本身携带“隐性污染”。

-

培养箱:水盘长期未换水,滋生细菌并通过气溶胶扩散,成为细菌繁殖“温床”。

-

离心机:离心管破裂导致液体泄漏,污染转子,后续离心时污染其他样本。

-

生物安全柜/超净台:内部气流紊乱、紫外线灯损坏,无法有效杀菌。

Part 3 细胞细菌污染的主要特征

-

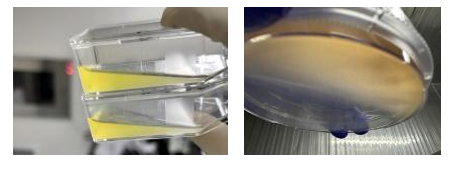

培养基浑浊:最典型特征,肉眼可见培养基短期(24-48小时)从澄清透明变为乳白色、淡黄色或棕色浑浊。

-

沉淀/絮状物:部分细菌(如枯草芽孢杆菌)繁殖后会形成细小沉淀或漂浮絮状物。

-

pH值骤降:细菌代谢产生乳酸、乙酸等酸性物质,导致培养基中酚红指示剂从红色变为黄色。

-

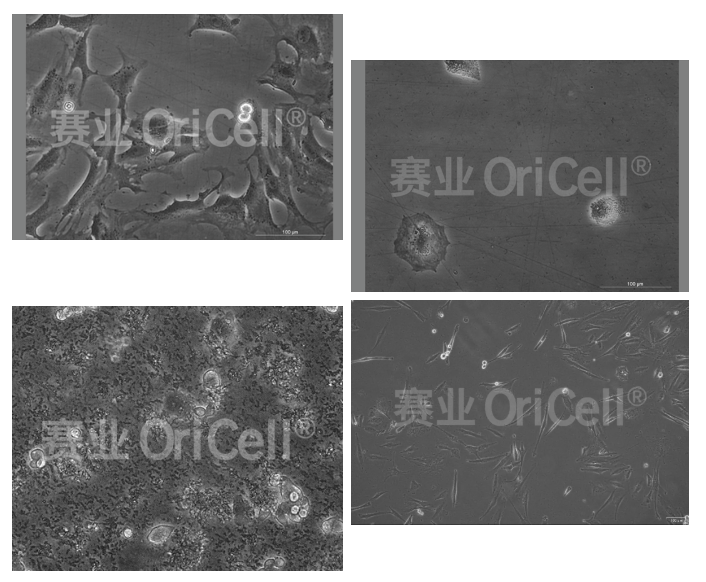

细菌形态:显微镜下可见大量微小颗粒状(需注意与细胞碎片区分)、杆状、球状或螺旋状细菌漂浮于培养基中或附着在细胞表面。

-

运动性:部分细菌(如大肠杆菌、变形杆菌)具有鞭毛,可在视野中快速“游走”。

-

细胞形态改变:贴壁细胞贴壁能力下降,逐渐脱落,形态皱缩、边缘模糊;悬浮细胞聚团现象明显,细胞折光性降低,死亡细胞增多。

部分细菌繁殖时会产生异味(如腥臭味、酸败味),打开培养瓶时可闻到。

Part 4 细胞细菌性污染的处理办法

若细胞仍有保留价值,立即将污染细胞转移至单独的生物安全柜/超净台,可尝试用高浓度抗生素(如青霉素+链霉素混合液,浓度为常规的2~5倍)处理,每日更换新鲜的含抗生素培养基,连续观察3-5天。

若培养基浑浊度下降、pH值恢复正常、显微镜下细菌数量减少,说明抗生素有效,可逐渐降低抗生素浓度至常规水平。

若症状无改善或加重,立即放弃!避免细菌产生耐药性,污染扩散。

但抗生素可能影响细胞功能,需谨慎使用。

此时细胞已受损,即使清除细菌,后续生长和实验数据也不可靠,因此不建议挽救。

将污染的培养瓶、培养基、耗材等密封(用封口膜包裹),标记“污染废弃物”直接丢弃,彻底清洁培养箱及操作台,用含氯消毒剂擦拭培养箱及操作区域,避免扩散。

填写需求描述给我们

工具快速咨询

400-680-8038

info@oricellbio.cn