IF 31.6!上海九院林开利团队开发功能化微针重塑微环境稳态,促进增生性瘢痕再生性修复!

增生性瘢痕(Hypertrophic scar, HS)作为一种高发病率、高复发率的病理性纤维增生性疾病,其病理机制认知局限导致现有治疗策略疗效不佳。研究首次证实,增生性瘢痕成纤维细胞(Hypertrophic scar fibroblasts, HSFs)存在线粒体自噬水平异常升高与细胞凋亡抑制现象,二者与过度炎症反应共同构成HS的特征性病理微环境。基于上述发现,上海交通大学医学院附属第九人民医院林开利教授团队构建了一种功能化微针(Microneedle, MN)贴片治疗体系,通过靶向调控“线粒体自噬-凋亡-炎症”轴实现HS的精准治疗。研究成果于2025年7月发表于学术期刊《Interdisciplinary Materials》上(IF 31.6)。

图1. 文献封面截图

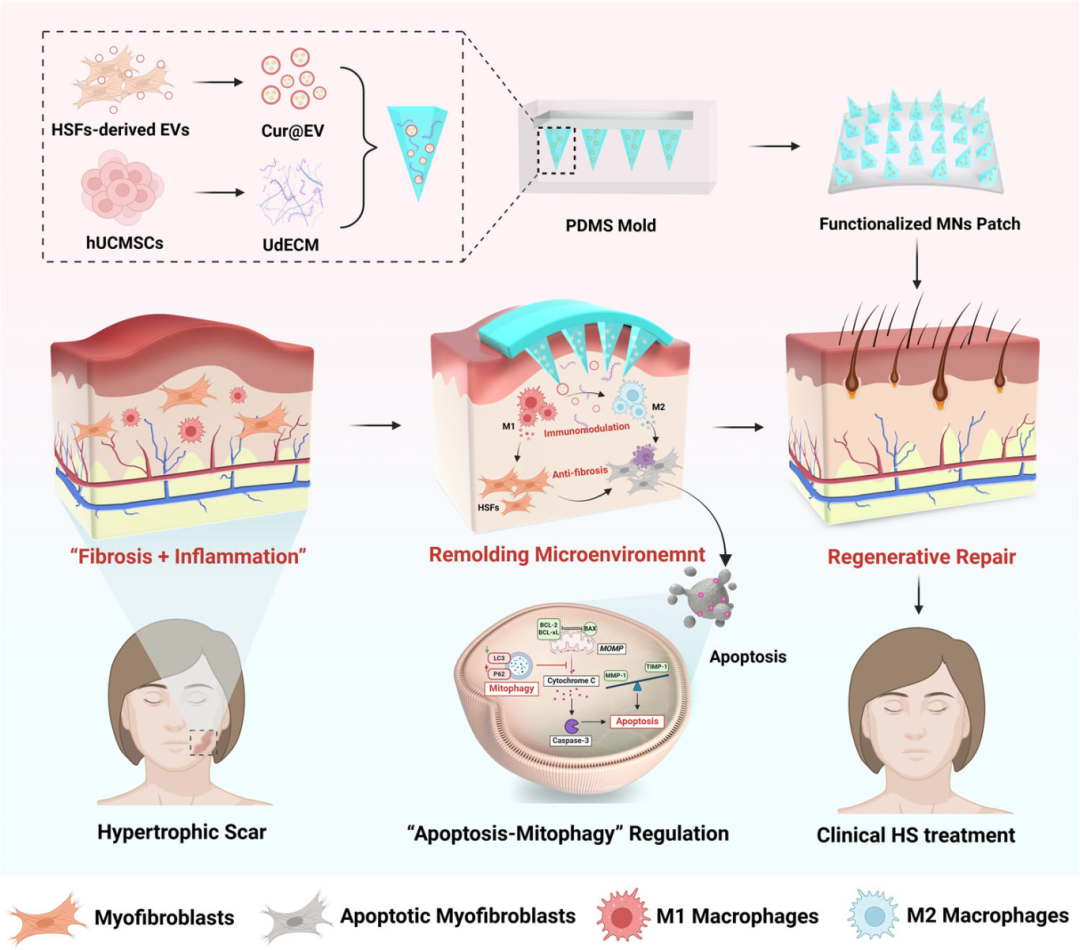

该体系创新性整合姜黄素(Curcumin, Cur)负载的HSFs来源细胞外囊泡(Cur@EV)与脐带间充质干细胞脱细胞外基质(UC-MSCs-dECM, UdECM)。具有同源靶向特性的Cur@EV通过抑制线粒体自噬通路,显著诱导HSFs凋亡并减少胶原沉积;UdECM则通过促进巨噬细胞向M2型极化,发挥免疫调节作用并协同抑制成纤维细胞过度活化。动物实验结果表明,Cur@EV/UdECM功能化微针贴片在兔耳HS模型中展现出再生性治疗效应:既有效抑制瘢痕组织增生,又可诱导新生毛囊形成,提示其具有促进皮肤附属器再生的潜力。

本研究提出的“线粒体自噬-凋亡-炎症”协同调控策略,为HS的治疗提供了基于微针递送系统的新型微创方案。通过将同源靶向载体与生物活性基质相结合的创新设计,该体系实现了抑制异常纤维化、诱导细胞凋亡及调节免疫微环境的多机制协同作用,兔耳模型中观察到的组织修复效果进一步验证了其临床转化价值。后续研究将围绕微针贴片的制备工艺优化、长期安全性评价及多适应症拓展等方向展开。

研究材料:

增生性瘢痕成纤维细胞(HSFs),赛业OriCell®优级胎牛血清(货号FBSSR-01021),兔耳增生性瘢痕模型等。

技术方法:

1. 体外合成制备姜黄素(Curcumin, Cur)负载的HSFs来源细胞外囊泡(Cur@EV)与脐带间充质干细胞脱细胞外基质(UC-MSCs-dECM, UdECM)。

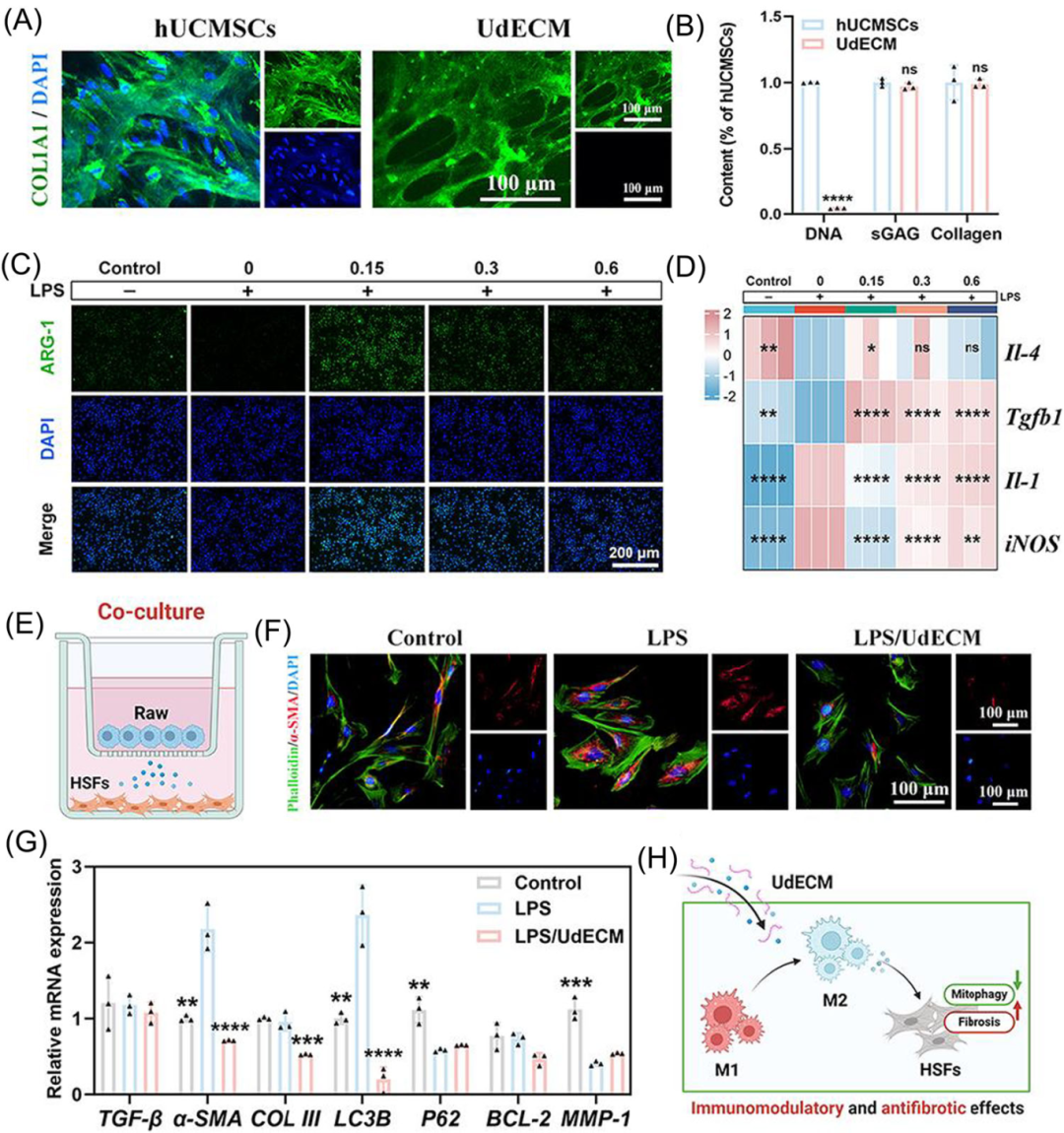

2. 体外研究具有同源靶向特性的Cur@EV通过抑制线粒体自噬通路,显著诱导HSFs凋亡并减少胶原沉积;UdECM则通过促进巨噬细胞向M2型极化,发挥免疫调节作用并协同抑制成纤维细胞过度活化。

3. 体内实验采用兔耳HS模型中评估Cur@EV/UdECM功能化微针再生性修复效果。

图2. 功能化微针负载靶向性Cur@EV与UdECM,有效诱导HSFs凋亡、促进巨噬细胞M2型极化并恢复微环境稳态,实现增生性瘢痕的再生性修复。

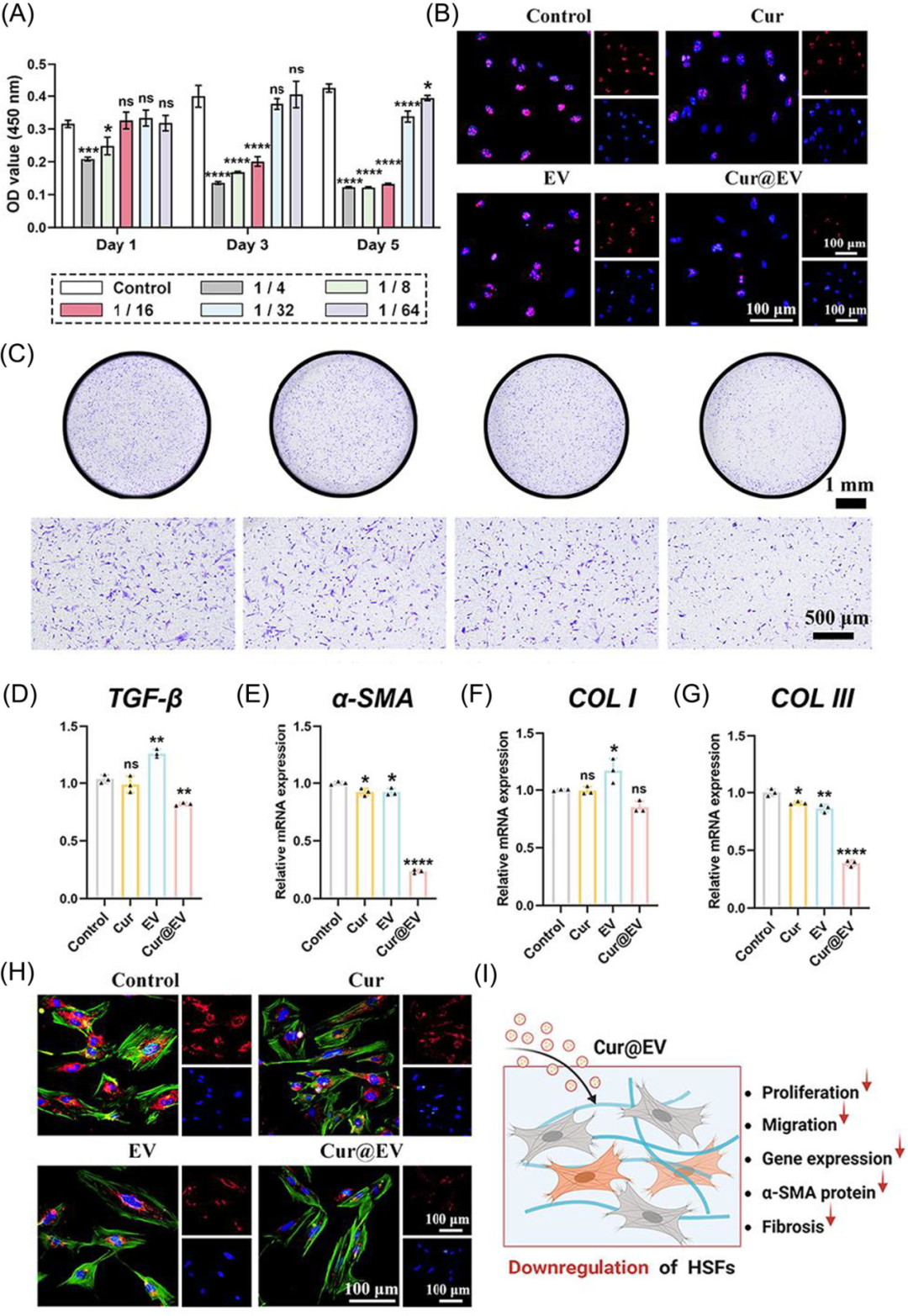

Cur@EV对HSFs表现出显著的抗纤维化作用

图3. Cur@EV体外抗纤维化表征

UdECM发挥免疫调节和协同抗纤维化作用

图4. UdECM体外炎症抑制和纤维化抑制作用的评价

Cur@EV/UdECM MN贴剂治疗增生性瘢痕

图5. Cur@EV/UdECM功能化微针有效治疗增生性瘢痕

在这项研究中,研究团队将Cur@EV和UdECM 集成到MN 微针中。Cur@EV凭借其精细的靶向能力和增强的细胞摄取,已证明能够显着抑制HSF的增殖。此外,UdECM促进巨噬细胞的M2极化,在纤维化的减弱中起关键作用。此外,在兔HS模型中应用Cur@EV/UdECM MN微针产生了显着的效果,不仅减少了疤痕的形成,还促进了毛囊的再生。

原文检索:

[1] Jiang, S., Zhou, J., Wang, L., Liu, X., Sun, J., Zhuang, Y., Yu, L., Li, H., Li, D., Zou, Z., Gao, Z. and Lin, K. (2025), Remolding Microenvironmental Homeostasis for Enhancing Regenerative Hypertrophic Scar Treatment Based on Functionalized Microneedles. Interdisciplinary Materials. https://doi.org/10.1002/idm2.70000

填写需求描述给我们

工具快速咨询

400-680-8038

info@oricellbio.cn