细胞培养惊现“小黑点”!科研人员如何接招?

在科研人员的细胞培养日常中,“小黑点”的出现无疑是一个令人头疼的问题。这些不速之客,它们可能是细胞碎片或分泌物,也可能是显微镜下不小心沾上的污渍,甚至是外源微生物污染的标志。“小黑点”的出现,不仅考验着科研人员的耐心,更是对他们专业技能的挑战。我们的专题文章将深入探讨这些小黑点的成因、影响以及应对策略,帮助科研人员更好地理解和解决这一常见问题,让细胞培养之路更加顺畅。

随着细胞代数的增长(尤其是有增殖能力的原代细胞,例如间充质干细胞),细胞有可能出现增殖速度下降,细胞形态改变以及细胞之间出现相对较多小黑点等现象。

解决办法:尽量选择代数低的细胞做实验,如间充质干细胞,建议选择低代次的间充质干细胞进行三系诱导分化、药物处理和分子鉴定等实验。

以OriCell®人脐带间充质干细胞为例,随着细胞代数的增长,镜下可观察到少量“小黑点”,属正常现象,不影响使用(但我们始终建议选择低代次细胞进行科研工作)。

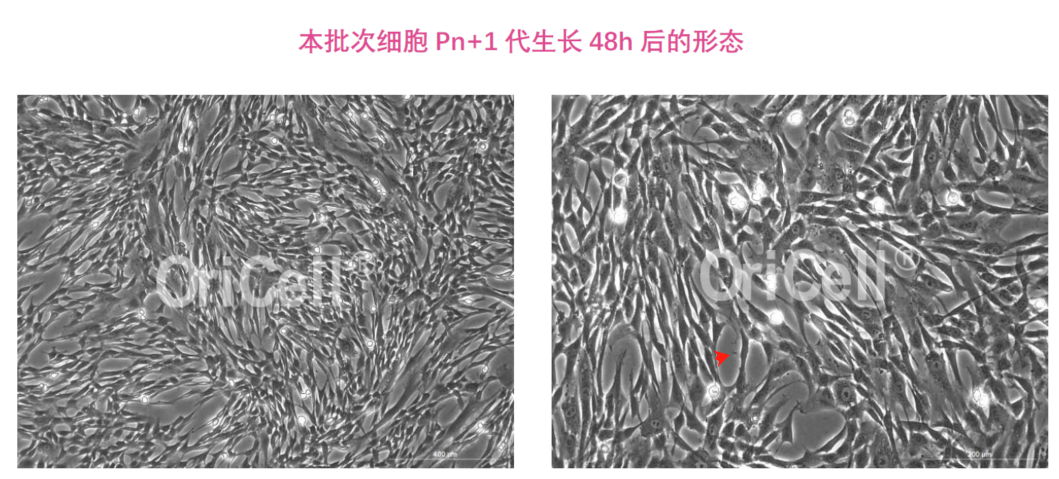

客户案例:以OriCell®客户培养的人脐带间充质干细胞举例

左图:低倍镜下,似乎细胞形态有所改变。右图:放大观察,细胞有拉丝情况,各细胞空隙有较多小黑点

原因排查:传代时机晚;消化时间过长

这个很好分辨,如果在镜头下移动培养瓶或者培养皿,小黑点不会随之移动,那就是目镜或者物镜脏了。

可以把目镜/物镜轻柔取下,使用擦镜纸蘸取少量无水乙醇或者特定的清洁剂给镜头轻轻擦拭去除表面污渍。

注意:这些清洁溶液均具有易燃性,操作时务必当心。

当细胞被细菌、真菌、支原体污染时,会出现成倍增趋势的“小黑点”。尤其是细菌污染时候,这种情况更为明显。

如下图客户老师的结果,第一天,能看到细胞群中间有少量漂浮的细胞,那些“小黑点”不仔细看的话还看不到。但是第二天,低倍镜下细胞之间,“小黑点”明显偏多,细胞形态已经改变,且高倍镜下这种情况更为明显。并且,“小黑点”们还游动得很欢快哦。

解决办法:直接丢弃。只要是微生物污染,越早丢弃,损失越小。如果这株细胞异常珍贵,那可以往培养基内加入双抗(青霉素-链霉素溶液)甚至三抗(青霉素-链霉素-庆大霉素溶液)给细胞强行“续命”,但也需要尽快收样。同时在接下来的培养时间里,也需要防止对其他细胞或培养基造成污染。毕竟培养基中有抗生素不等于细胞不会被污染。

填写需求描述给我们

工具快速咨询

400-680-8038

info@oricellbio.cn